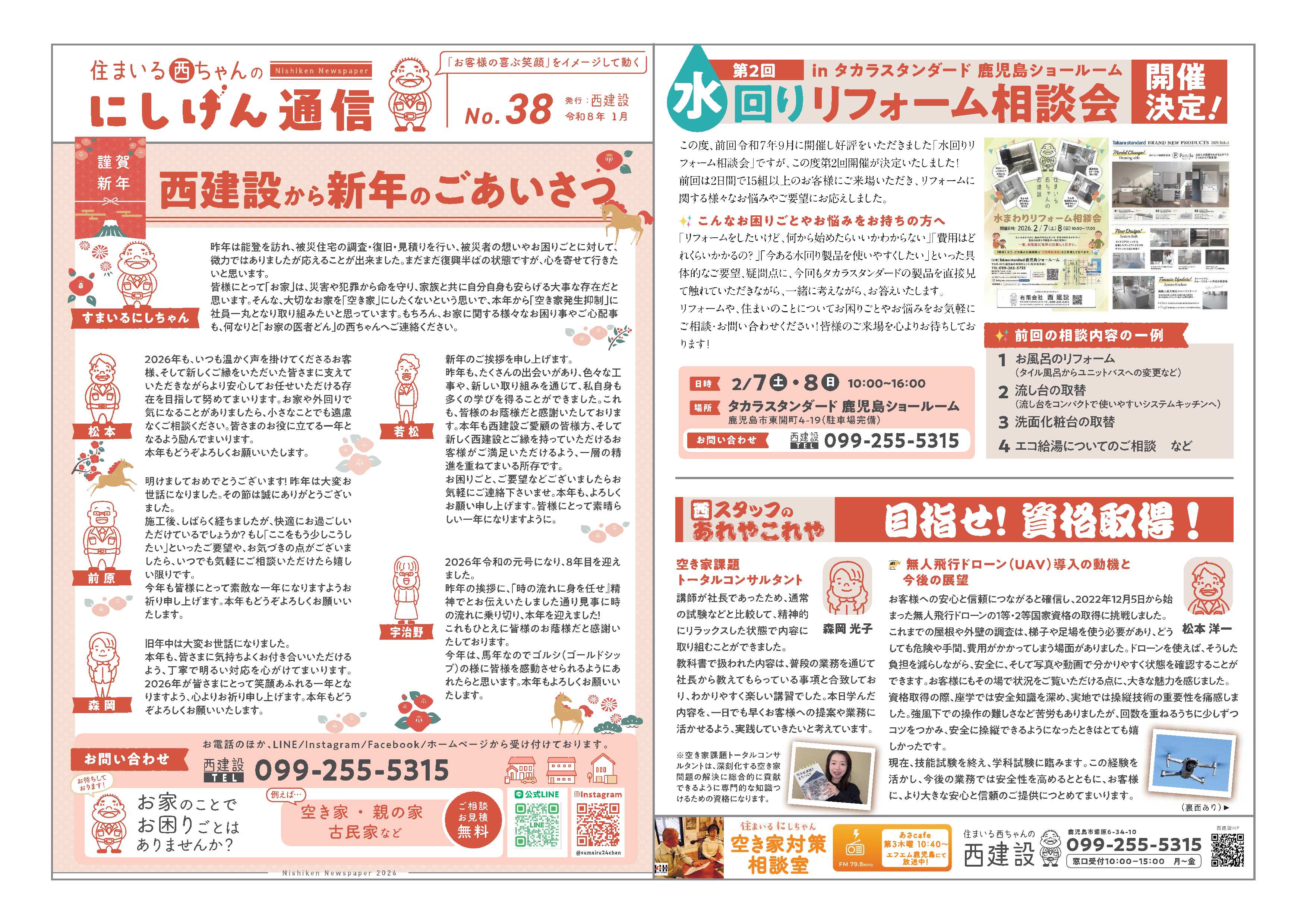

前回の空き家改修ものがたりから、気づけば早1年と4ヶ月が経っていました^^;

ひょんなことから空き家を譲り受けた西ちゃんが身体を張って(お金も)、どう活用していくのか身を挺して事例をつくっていこうと始まったプロジェクトです。

空き家の活用の経過をお伝えしたいと思います!

第1話はこちらから ↓

https://nishi-kensetu.co.jp/1310/

どんな人にこの記事を読んでいただきたいか

今回のブログでは、空き家の活用でお困りの方で、特に内装をどうしようかお悩みの方に向けて、内装におけるポイントをご紹介していきたいと思います!

(企画やプログラム運営はまた次回にお伝えしたいと思います)

内装、家具(古具)の紹介(こだわりポイント)

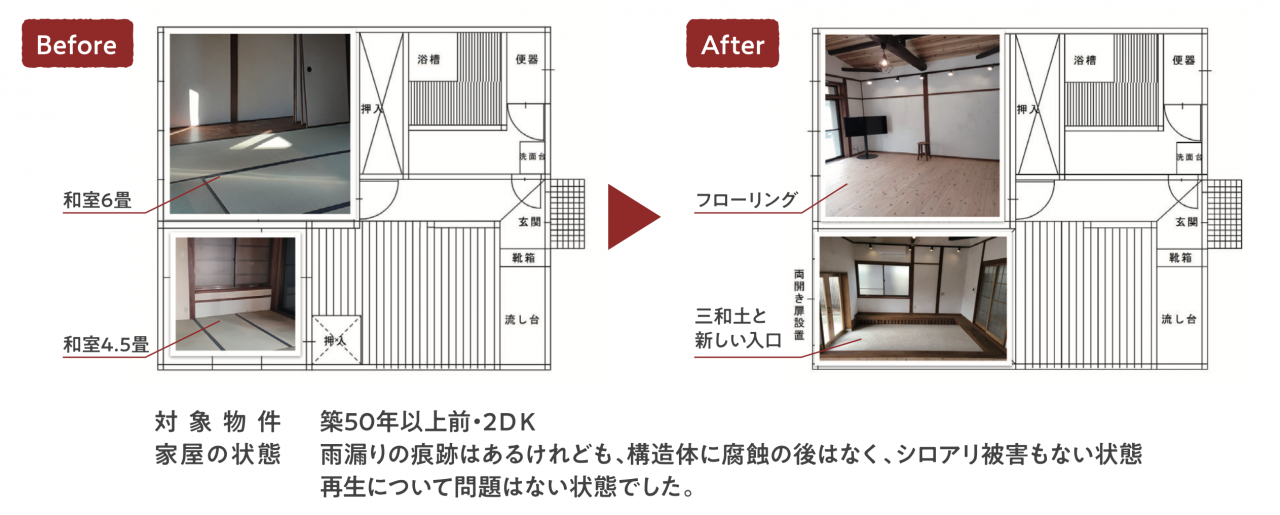

冒頭にお伝えしたように譲り受けた空き家を自社で改修しました。

空き家改修のモデルルームとしても活用しています。

見学も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください^^

それでは、こだわりポイントについて紹介していきます!

POINT

1)和室6畳→フローリングへ(天井は梁を!)

2)和室4.5畳→三和土(たたき)土間へ

3)家具を自作、雰囲気の合う古具をディスプレイ

和室6畳→フローリング

和室となっていた部屋は、フローリングに張り替えました。

古民家は寒いため床下には断熱のスチロールを入れています。

↓before

↓after

このスペースでは、ヨガ教室のイベントやお花の教室を実施しています。

(次回のブログで詳しく紹介しますね!)

梁(はり)

和室6畳の天井部分は解体し、梁を見せる設計としました。

↓before(こんな天井板が貼られていました)

↓before(天井板をはがした状態)

雨漏り跡(白くなっている箇所)があったため、雨漏り状況をチェックしましたが、現在は雨漏りしておらず構造上問題となる腐食は確認されませんでした。

↓after

こちらの梁は、喜入地区の築100年の古民家で使われていた梁を使っています。

見せ梁ではなく、実際に構造を支える本物の梁です。

漆喰壁

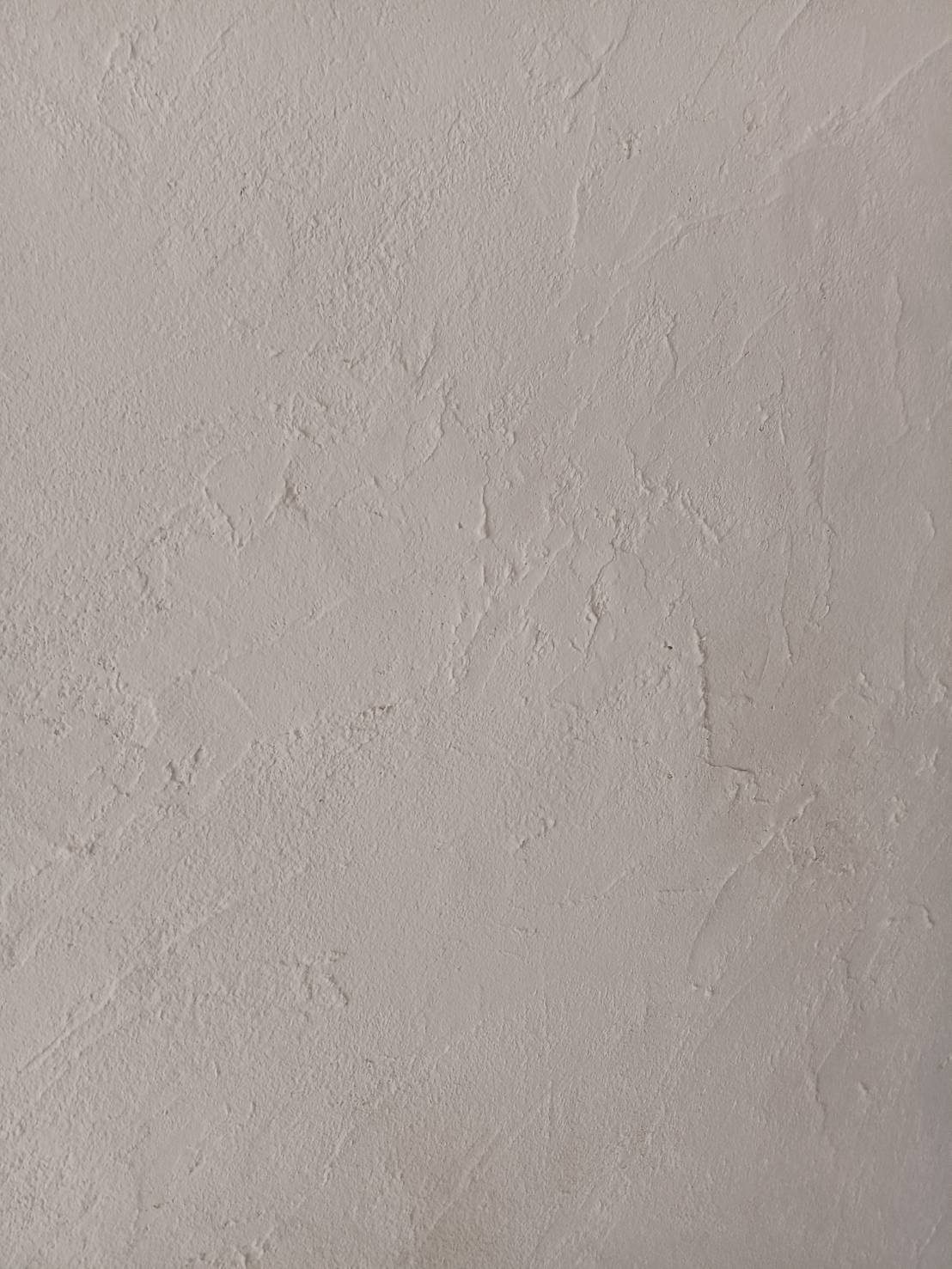

古民家の雰囲気を演出するため、クロス仕上げではなく塗り壁をセレクトしました。

古民家といえば土壁ですが、移築できる土壁は探し出すのが難しく、一からつくるとなると熟練工の技術が必要となるため、今回は漆喰塗としました。

↓塗り途中の様子

↓after

現在の漆喰壁は女性でも簡単に塗れ、比較的安価な材料が手に入ります。

自分たちでDIYでコテを使って3回に分けて重ね塗りしあげた漆喰壁。

手塗りムラが照明を当てたときに味のある陰影が出ていいんですよ〜

スタッフ宇治野は頑張りすぎてあばらにヒビを入りました(笑)

(横着すると怪我しますので皆さんご注意を!)

和室4.5畳→三和土(たたき)(土間)

70〜80年前の古民家にはコンクリートは存在せず、地元の土と石灰を混ぜ固める三和土(たたき)が主流でした。

コンクリートほど冷たくなく、味わいのある印象を持った施工方法です。

たたきと呼ばれる所以は、物理的に叩いて施工するところから来ています。

↑タコと呼ばれる工具を使って固めていました。

https://tcss.vivahome.com/product/commodity/0000/01140204-100033/

↓仕上げ段階の様子(仕上げ作業は、コテを使って叩きます)

↓before(畳と根太を撤去した状態)

↓after

土間の周囲は敷台(しきだい)を設置

敷台とは、土間と上り框(あがりかまち)の間にある台です。

こちらも解体された喜入の古民家の古材をリユースしてつくりました。

↓座っている部分が敷台です(大工さんが一息ついているところをパシャリ)

↓after(土間の両側にある部分が敷台です。手前にも回り込んでおりコの字型に設置しています)

普段は、敷台をベンチ代わりにして、土間でミーティングを行なっています。

土間部分は、イベントスペースとしても活用されています。

また、入り口から入ってすぐの空間ですので、ふらっと来られた方とのお茶飲みスペースとして使ってていたりもします^^

アイアン仕立てのテーブル

近年生まれた「モールテックス」と呼ばれる左官の技術を使ってテーブルを制作しました。

実は、板自体はコンパネです。今回は錆びた鉄のような風合いに仕上げました。

古具

古民家の解体時に持ち主が不要と言われたものを回収したものを活用しています。

スタッフ宇治野がセレクトしてくれました。古民家調の空間にぴったりですね!

ということで、今回は空き家改修のビフォー・アフターをご覧いただきました。

スタッフが週2回常駐しており見学もできますので、お気軽にご相談ください^^

次回は、改修した空き家の施工費や運用方法についてご紹介したいと思います!

それでは、西ちゃんでした!